毛为什么要让学问青年上山下乡?

- 分类:木材信息

- 作者:九游老哥J9俱乐部官网

- 来源:

- 发布时间:2025-08-09 05:16

- 访问量:

【概要描述】

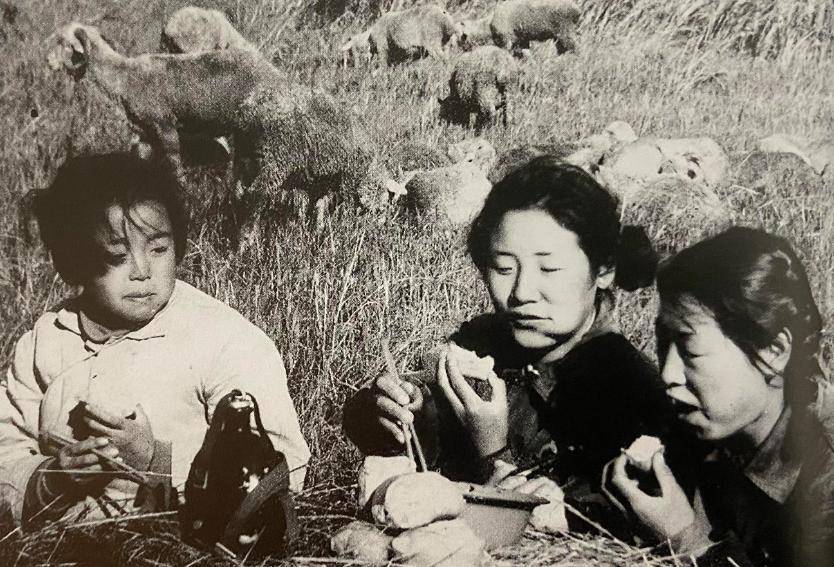

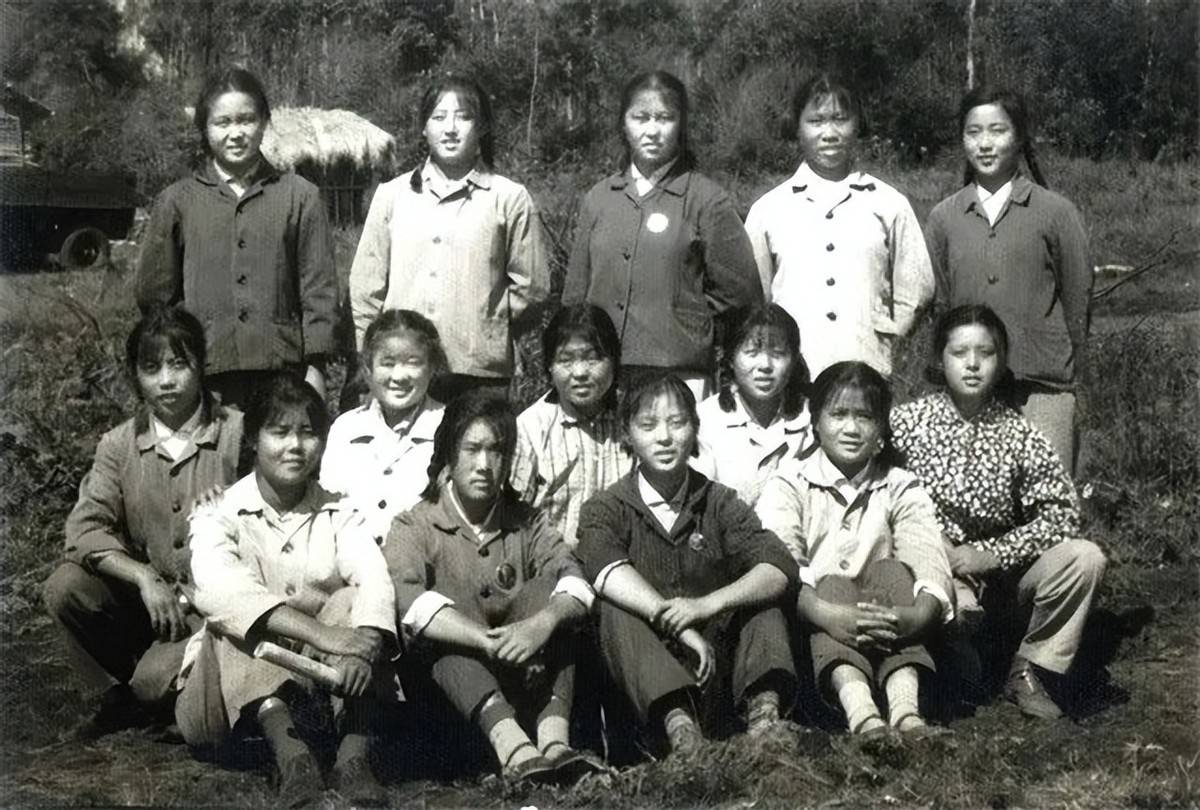

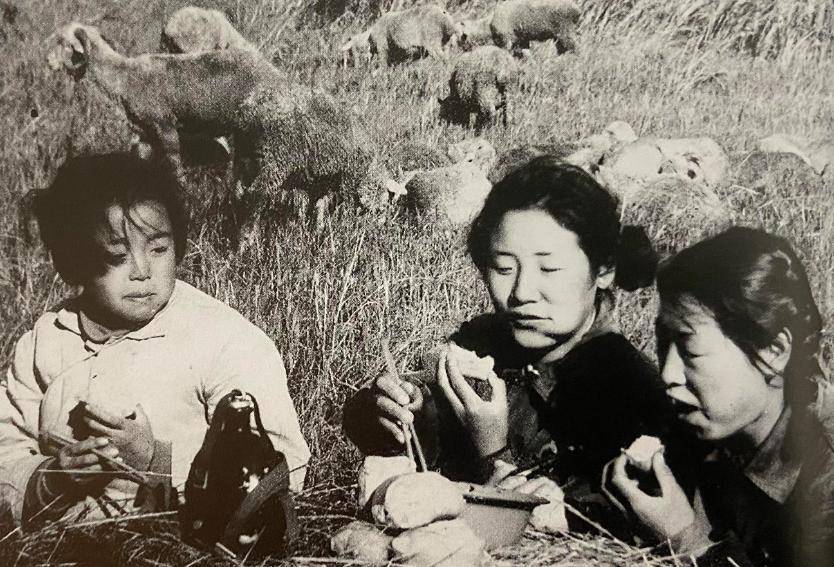

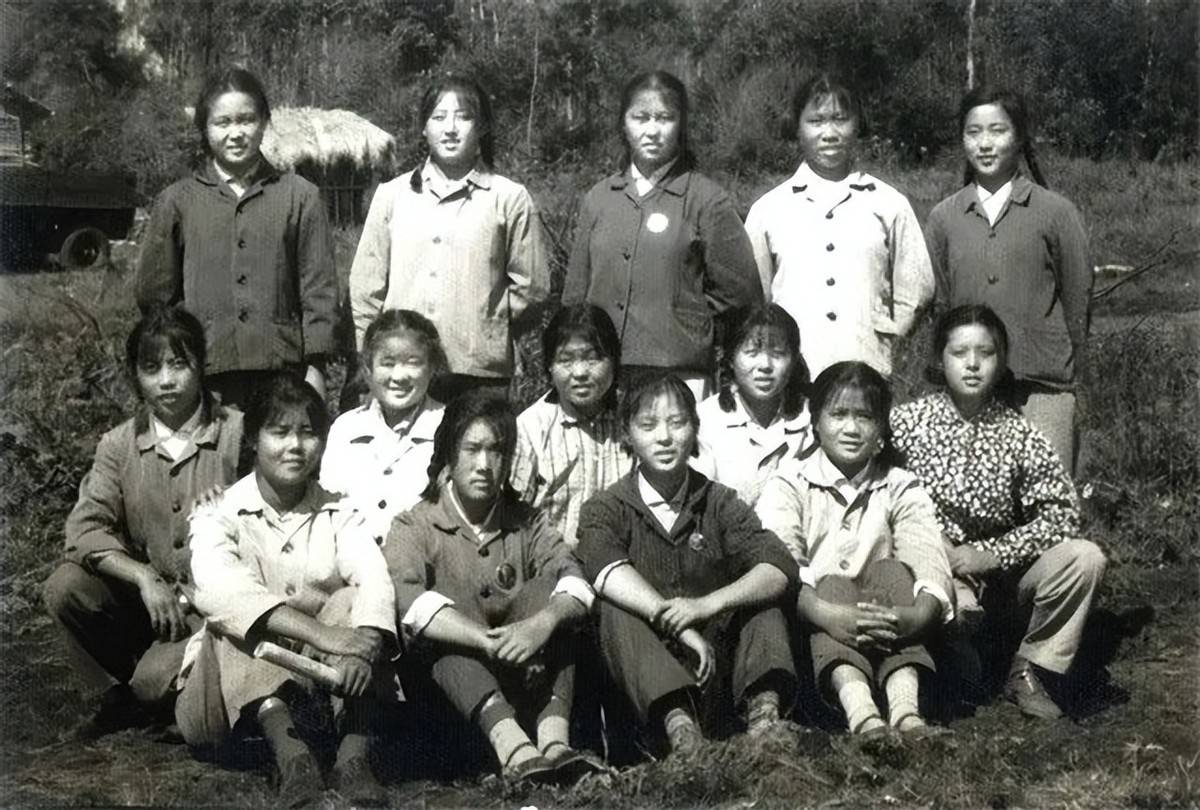

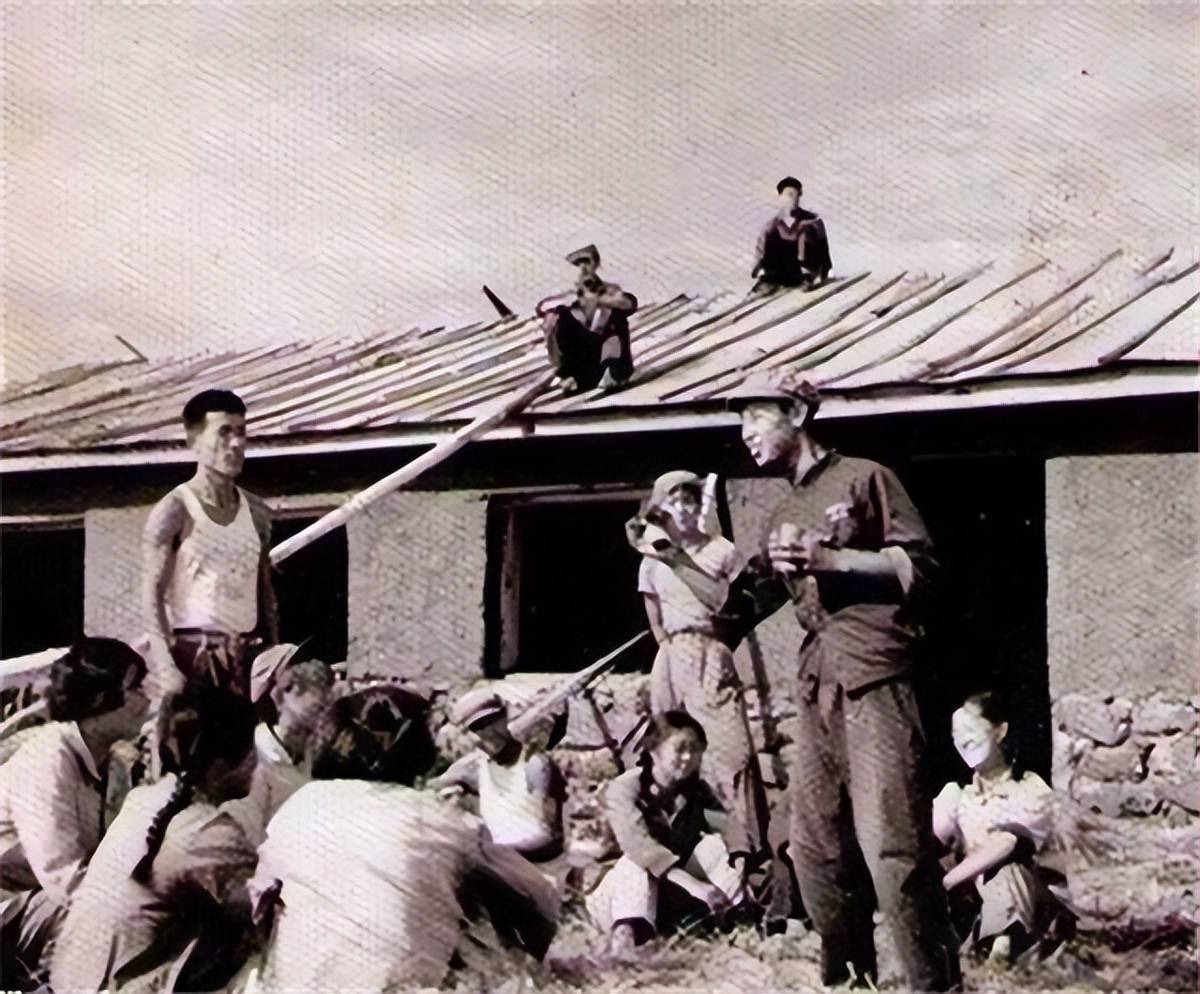

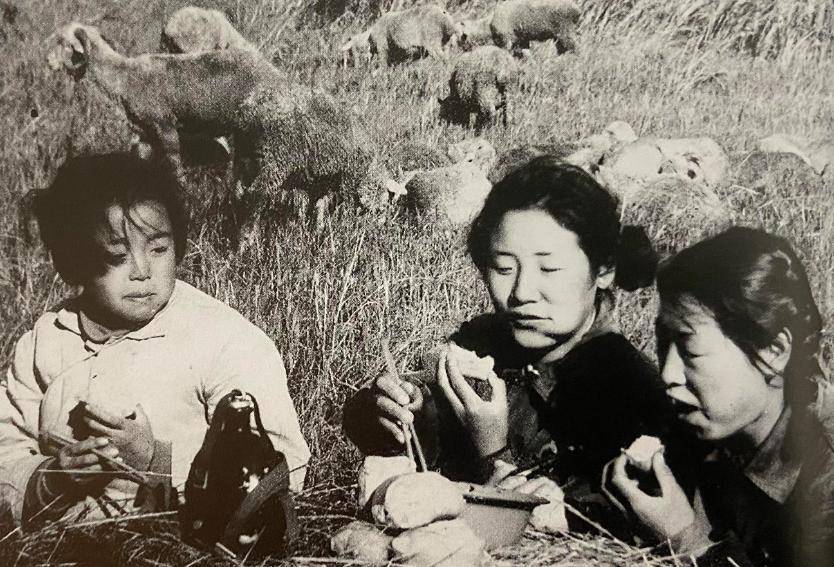

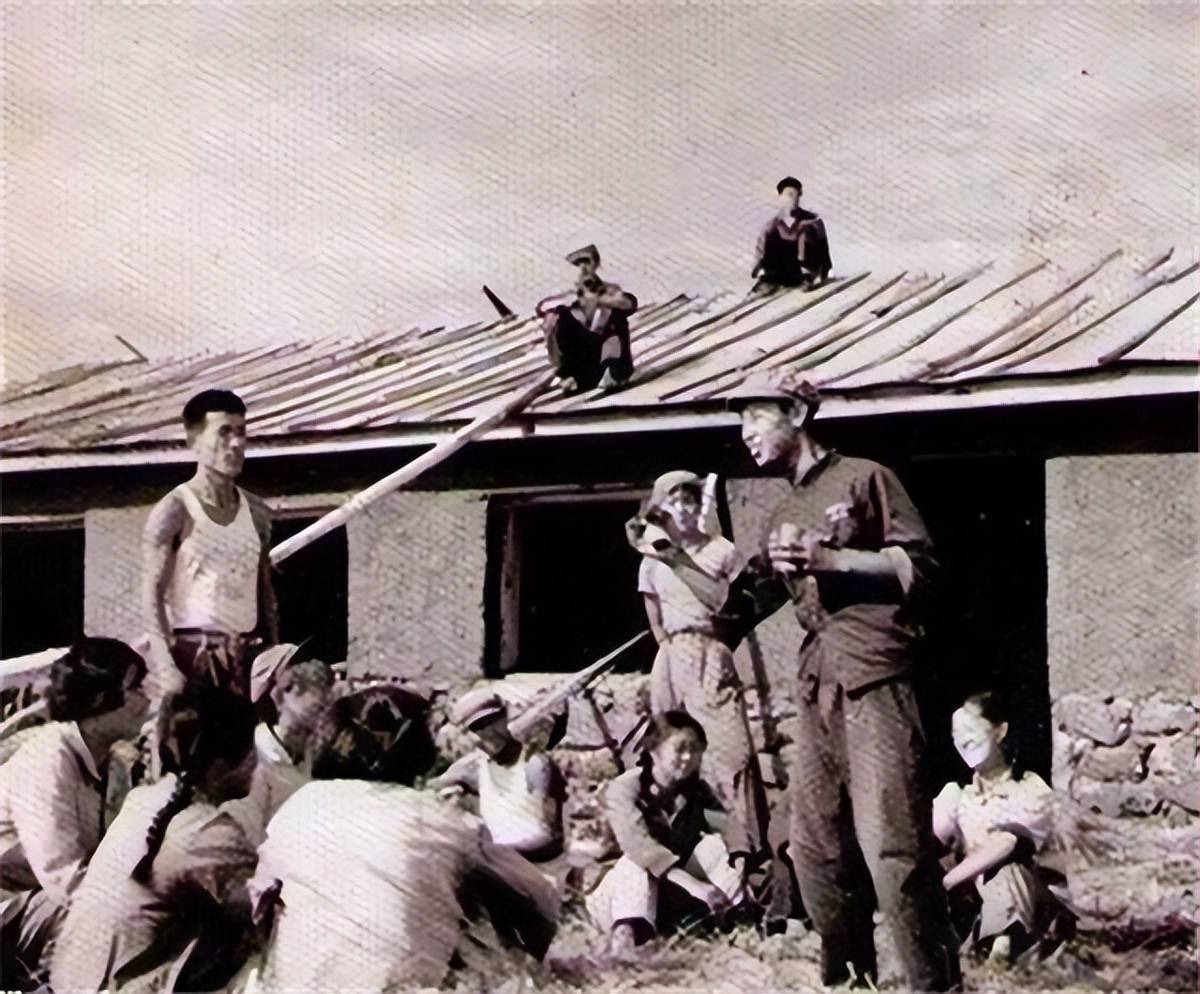

恰是正在这种号召下,部门青年们带着本人正在城市学到的手艺或手艺,起头奔赴农村。一些人凭仗着大夫或兽医的技术正在乡下取农人一同劳动,另一些则抱着书本,和本地农人一同播种插秧,测验考试将所学的理论取实践相连系,到了60年代初,全国范畴内的知青们起头按照打算了上山下乡的道,每年约有26万青年奔赴农村。

1968年夏日,城市中迸发了一个显著的难题。整整三届高中结业生因就业岗亭的缺乏,无法进入社会工做,导致跨越400万知青畅留正在城市无所事事。正在阿谁特殊的年代,很多小学结业生无法升学,中学结业生无法继续深制,连大城市中的就业市场也无法为这些青少年供给容身之地。也难以获得工做。城市的资本曾经难以容纳如斯复杂的知青群体,若何妥帖安设他们成为一个紧迫的社会问题。

1968年夏日,城市中迸发了一个显著的难题。整整三届高中结业生因就业岗亭的缺乏,无法进入社会工做,导致跨越400万知青畅留正在城市无所事事。正在阿谁特殊的年代,很多小学结业生无法升学,中学结业生无法继续深制,连大城市中的就业市场也无法为这些青少年供给容身之地。也难以获得工做。城市的资本曾经难以容纳如斯复杂的知青群体,若何妥帖安设他们成为一个紧迫的社会问题。

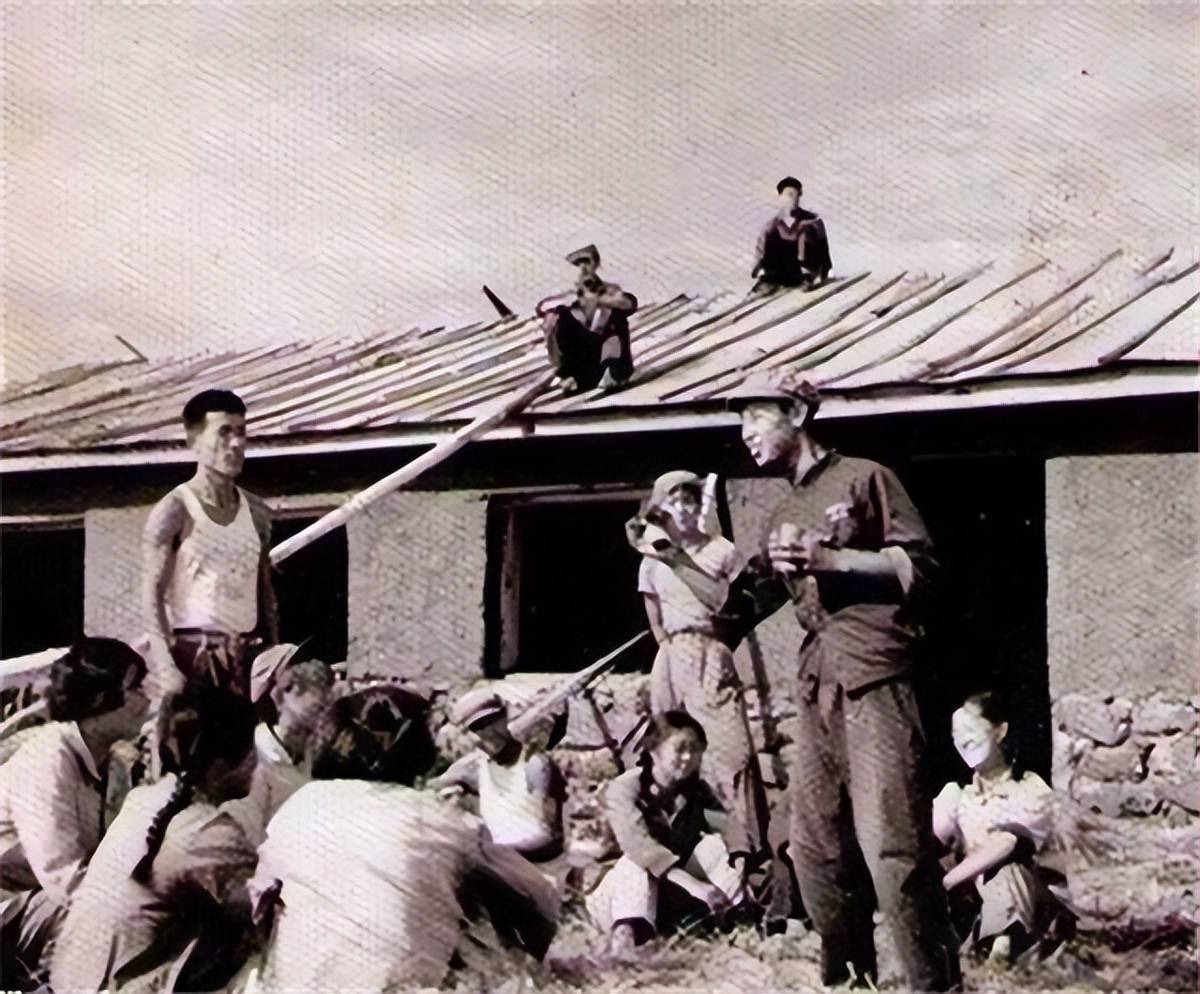

正在第一个五年打算中,开荒的使命很是艰难,3868万亩的耕地就由知青们构成的志愿垦荒队承担了庞大义务。到1965年,上山下乡勾当逐步被纳入地方的日常工做,每年都有组织和打算地输送青年到农村,安设工做做得相当安妥。1968年12月22日,毛的号召再次登上了《》的头条,他指出:“学问青年到农村去,接管贫下中农,常需要的。”他激励干部和群众要盲目地将本人的孩子送到农村,让他们接管农人的,而农村的同志们也该当强烈热闹欢送知青的到来。

正在第一个五年打算中,开荒的使命很是艰难,3868万亩的耕地就由知青们构成的志愿垦荒队承担了庞大义务。到1965年,上山下乡勾当逐步被纳入地方的日常工做,每年都有组织和打算地输送青年到农村,安设工做做得相当安妥。1968年12月22日,毛的号召再次登上了《》的头条,他指出:“学问青年到农村去,接管贫下中农,常需要的。”他激励干部和群众要盲目地将本人的孩子送到农村,让他们接管农人的,而农村的同志们也该当强烈热闹欢送知青的到来。

这场关系到成千上万知青命运的大规模上山下乡活动就此展开。整个过程分为两个阶段,最早的三届知青被放置到农村和边陲地域。

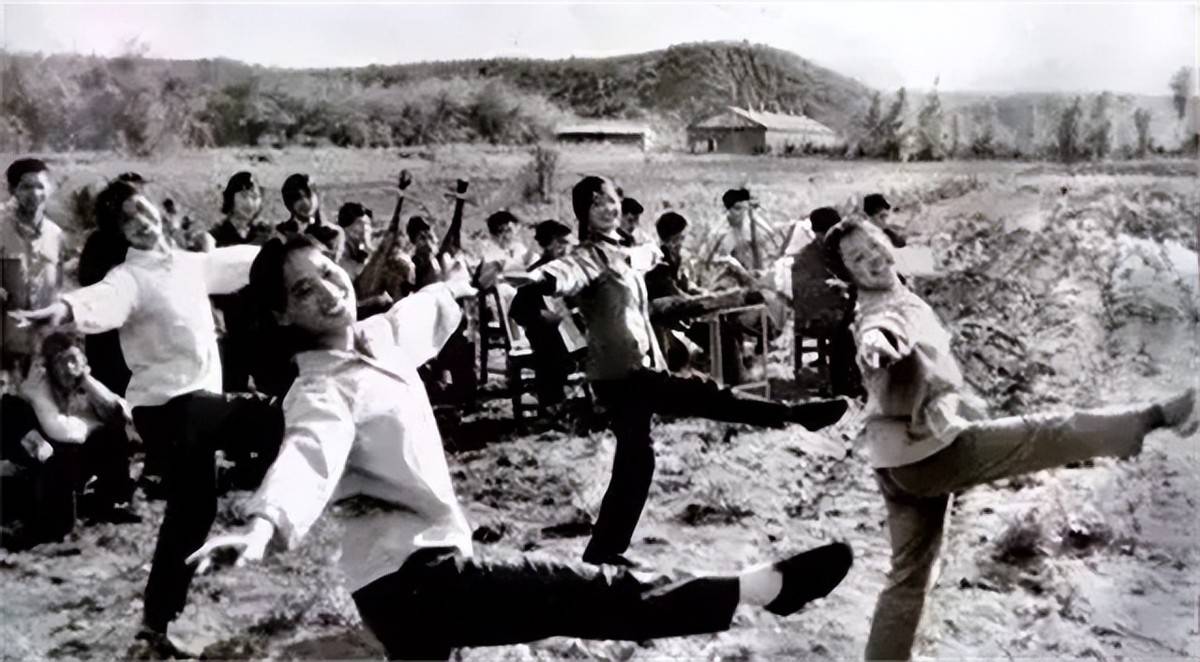

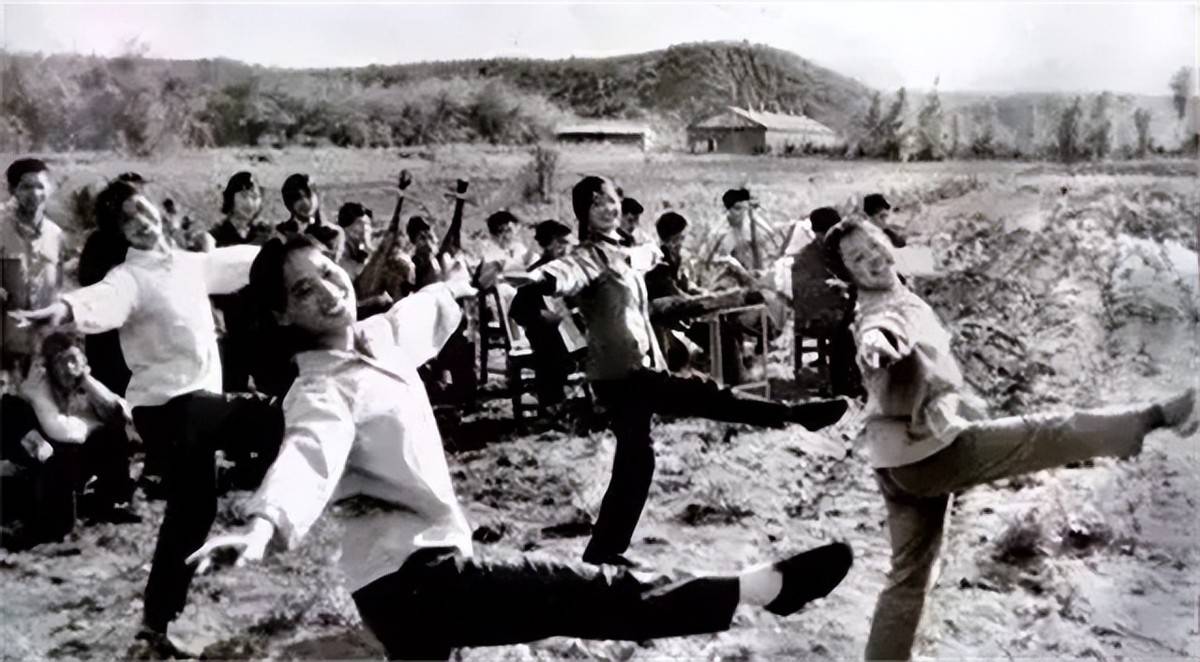

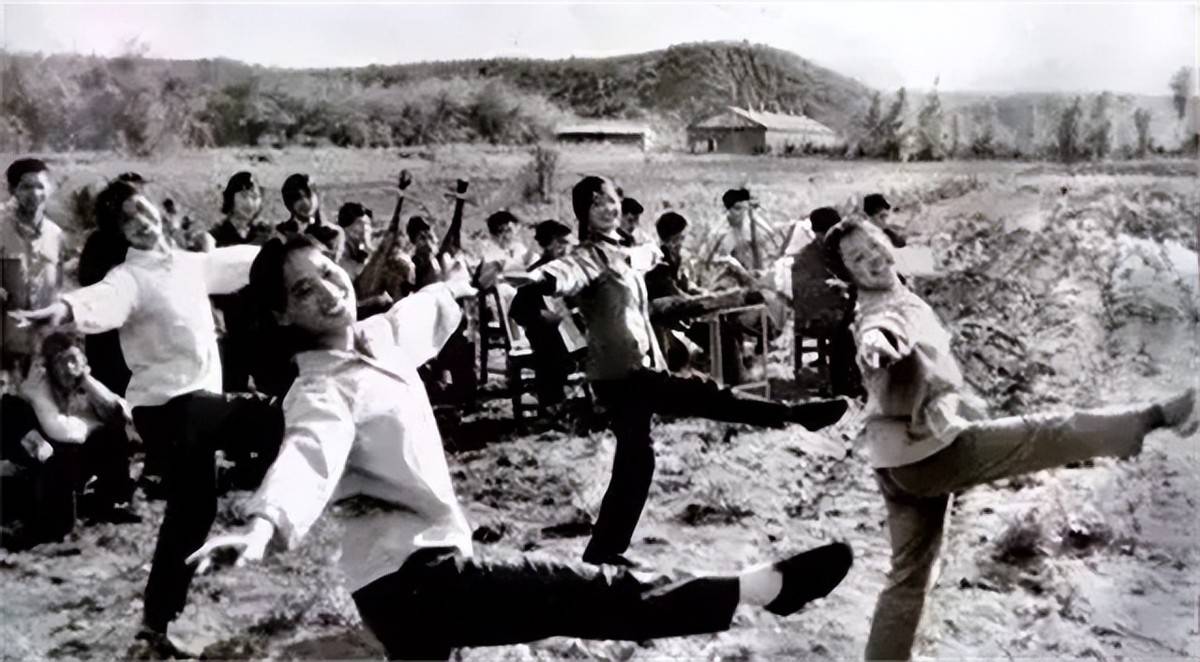

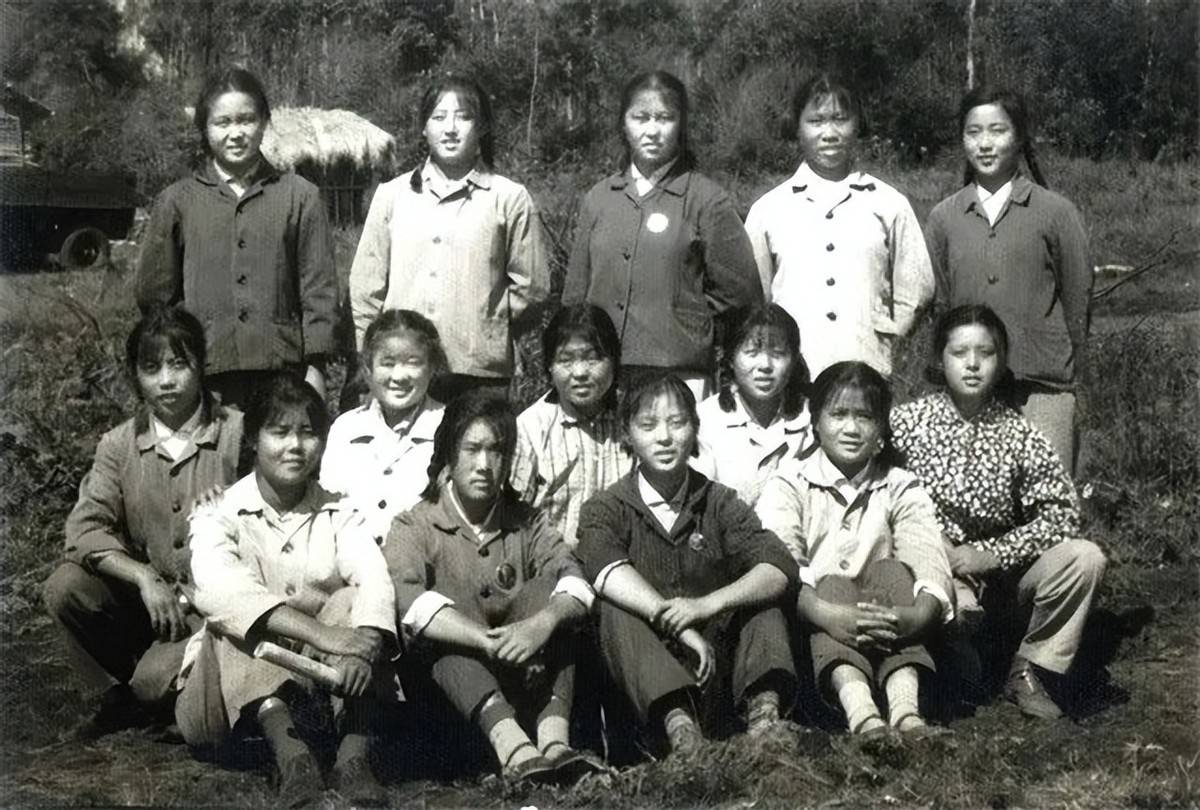

这场关系到成千上万知青命运的大规模上山下乡活动就此展开。整个过程分为两个阶段,最早的三届知青被放置到农村和边陲地域。 初期,很多带着抱负和的知青正在上山下乡的活动中闪烁。像邢燕子、侯隽、董加耕等一多量优良的青年出现出来,为农村成长做出了庞大贡献。正在知青下乡的日子里,城市陌头常常能够看到人们敲锣打鼓,前来拜访的群众川流不息。每一次知青下乡,都伴跟着昌大的欢送典礼,红旗招展,锣鼓喧天,市带领也纷纷出席,为他们加油打气。

初期,很多带着抱负和的知青正在上山下乡的活动中闪烁。像邢燕子、侯隽、董加耕等一多量优良的青年出现出来,为农村成长做出了庞大贡献。正在知青下乡的日子里,城市陌头常常能够看到人们敲锣打鼓,前来拜访的群众川流不息。每一次知青下乡,都伴跟着昌大的欢送典礼,红旗招展,锣鼓喧天,市带领也纷纷出席,为他们加油打气。

1969年,全国有260万知青下乡,是积年来最多的一次。各地的驱逐步队照旧热情弥漫,但跟着人数激增,坚苦也随之而来。

1969年,全国有260万知青下乡,是积年来最多的一次。各地的驱逐步队照旧热情弥漫,但跟着人数激增,坚苦也随之而来。 就像苏试如许的知青,虽然家离插队的处所只要400多里,但他初到农村时仍感应一阵莫名的压制。刚踏上那条泥泞的,苏试的腿就起头不由自从地哆嗦。他记得,临行前有邻人已经如许冷笑过他:“你这种人,去了农村底子活不成。你能那么沉的担子吗?”虽然如斯,苏试最终仍是兴起怯气,踏上了这条高卑的道。大队长魏春莲那种爽朗的笑容,消弭了他心里的惊骇。

就像苏试如许的知青,虽然家离插队的处所只要400多里,但他初到农村时仍感应一阵莫名的压制。刚踏上那条泥泞的,苏试的腿就起头不由自从地哆嗦。他记得,临行前有邻人已经如许冷笑过他:“你这种人,去了农村底子活不成。你能那么沉的担子吗?”虽然如斯,苏试最终仍是兴起怯气,踏上了这条高卑的道。大队长魏春莲那种爽朗的笑容,消弭了他心里的惊骇。 正在出产队里,没有人会记得他的全名,人们老是称他为“小苏”。而他的口头禅“怎样办,怎样办?”也慢慢正在队里传开了。

正在出产队里,没有人会记得他的全名,人们老是称他为“小苏”。而他的口头禅“怎样办,怎样办?”也慢慢正在队里传开了。

每天的劳动量很大,他每月挣到的工分几乎只能勉强维持温饱,以至买两个鸡蛋都很坚苦。但正在他拿到7元每月补助时,心里终究松了口吻。跟着时间的推移,苏试慢慢顺应了这里的糊口,村平易近们也慢慢向他伸出援手。当他实正在吃不饱时,大师老是情愿分点饭给他。然而,跟着第二年的到来,国度的补助遏制了,他只能依托工分换粮。苏试仿照照旧做不满工分,所幸大队给他预支了粮食,勉强渡过。

每天的劳动量很大,他每月挣到的工分几乎只能勉强维持温饱,以至买两个鸡蛋都很坚苦。但正在他拿到7元每月补助时,心里终究松了口吻。跟着时间的推移,苏试慢慢顺应了这里的糊口,村平易近们也慢慢向他伸出援手。当他实正在吃不饱时,大师老是情愿分点饭给他。然而,跟着第二年的到来,国度的补助遏制了,他只能依托工分换粮。苏试仿照照旧做不满工分,所幸大队给他预支了粮食,勉强渡过。 虽然如斯,苏试心中却仍然不安——“这不是出。大队随时可能不给我粮食,做为农人,我底子无法养活本人。”

虽然如斯,苏试心中却仍然不安——“这不是出。大队随时可能不给我粮食,做为农人,我底子无法养活本人。”

他没什么气力,但他有伶俐才智。于是,他从头捡起书本,起头正在灯光暗淡的夜晚读书。那时的灯光几乎无法书本,苏试常常靠得很近阅读,经常被灯火烫伤头发,次日他还会鼻涕里带着黑灰。即便如斯,苏试并不感觉辛苦,相反,他正在阅读中找到了些许满脚感。村里的册本大多曾经,他偷偷捡回几本零星的书,啃读起来。

他没什么气力,但他有伶俐才智。于是,他从头捡起书本,起头正在灯光暗淡的夜晚读书。那时的灯光几乎无法书本,苏试常常靠得很近阅读,经常被灯火烫伤头发,次日他还会鼻涕里带着黑灰。即便如斯,苏试并不感觉辛苦,相反,他正在阅读中找到了些许满脚感。村里的册本大多曾经,他偷偷捡回几本零星的书,啃读起来。 1972年,跟着知青政策的变化,一部门知青起头回城,有些是由于招工,有些则是靠保举进入大学。苏试也正在这此中,他成天跑到,但愿可以或许获得保举名额。当他最终得知本人获得了提名时,兴奋的表情难以言表。可当他拿到保举通知时,俄然间下起了暴雨。苏试仓猝将通知用衣服裹住,最终填表后才得以完成手续。

1972年,跟着知青政策的变化,一部门知青起头回城,有些是由于招工,有些则是靠保举进入大学。苏试也正在这此中,他成天跑到,但愿可以或许获得保举名额。当他最终得知本人获得了提名时,兴奋的表情难以言表。可当他拿到保举通知时,俄然间下起了暴雨。苏试仓猝将通知用衣服裹住,最终填表后才得以完成手续。 那次测验,他坦言试题并不难,但电、对数方程等内容却拦住了很多其他考生。他深知本人做好了充脚的预备。最终,苏试凭仗本人的勤奋进入了大学,并回忆起昔时的知青岁月时,他感应表情复杂。他认为,本人虽然并未获得显赫的成绩,但他最大限度地阐扬了客不雅能动性。多年后,当他回到昔时的插队地,他仍然见到了魏春莲的笑容。无论是他本人,仍是其他知青,他们曾带着抱负和惊骇走进农村,去往边陲。这段艰苦的过程里,充满了苍茫和但愿。跟着时间推移,社会逐步发生了变化。跟着工场复工,城市逐步恢复了对劳动力的需求,已经正在农村接管的知青们起头从头面对选择——是继续留正在农村,仍是回到城市?前往搜狐,查看更多。

那次测验,他坦言试题并不难,但电、对数方程等内容却拦住了很多其他考生。他深知本人做好了充脚的预备。最终,苏试凭仗本人的勤奋进入了大学,并回忆起昔时的知青岁月时,他感应表情复杂。他认为,本人虽然并未获得显赫的成绩,但他最大限度地阐扬了客不雅能动性。多年后,当他回到昔时的插队地,他仍然见到了魏春莲的笑容。无论是他本人,仍是其他知青,他们曾带着抱负和惊骇走进农村,去往边陲。这段艰苦的过程里,充满了苍茫和但愿。跟着时间推移,社会逐步发生了变化。跟着工场复工,城市逐步恢复了对劳动力的需求,已经正在农村接管的知青们起头从头面对选择——是继续留正在农村,仍是回到城市?前往搜狐,查看更多。

毛为什么要让学问青年上山下乡?

【概要描述】

恰是正在这种号召下,部门青年们带着本人正在城市学到的手艺或手艺,起头奔赴农村。一些人凭仗着大夫或兽医的技术正在乡下取农人一同劳动,另一些则抱着书本,和本地农人一同播种插秧,测验考试将所学的理论取实践相连系,到了60年代初,全国范畴内的知青们起头按照打算了上山下乡的道,每年约有26万青年奔赴农村。

1968年夏日,城市中迸发了一个显著的难题。整整三届高中结业生因就业岗亭的缺乏,无法进入社会工做,导致跨越400万知青畅留正在城市无所事事。正在阿谁特殊的年代,很多小学结业生无法升学,中学结业生无法继续深制,连大城市中的就业市场也无法为这些青少年供给容身之地。也难以获得工做。城市的资本曾经难以容纳如斯复杂的知青群体,若何妥帖安设他们成为一个紧迫的社会问题。

1968年夏日,城市中迸发了一个显著的难题。整整三届高中结业生因就业岗亭的缺乏,无法进入社会工做,导致跨越400万知青畅留正在城市无所事事。正在阿谁特殊的年代,很多小学结业生无法升学,中学结业生无法继续深制,连大城市中的就业市场也无法为这些青少年供给容身之地。也难以获得工做。城市的资本曾经难以容纳如斯复杂的知青群体,若何妥帖安设他们成为一个紧迫的社会问题。

正在第一个五年打算中,开荒的使命很是艰难,3868万亩的耕地就由知青们构成的志愿垦荒队承担了庞大义务。到1965年,上山下乡勾当逐步被纳入地方的日常工做,每年都有组织和打算地输送青年到农村,安设工做做得相当安妥。1968年12月22日,毛的号召再次登上了《》的头条,他指出:“学问青年到农村去,接管贫下中农,常需要的。”他激励干部和群众要盲目地将本人的孩子送到农村,让他们接管农人的,而农村的同志们也该当强烈热闹欢送知青的到来。

正在第一个五年打算中,开荒的使命很是艰难,3868万亩的耕地就由知青们构成的志愿垦荒队承担了庞大义务。到1965年,上山下乡勾当逐步被纳入地方的日常工做,每年都有组织和打算地输送青年到农村,安设工做做得相当安妥。1968年12月22日,毛的号召再次登上了《》的头条,他指出:“学问青年到农村去,接管贫下中农,常需要的。”他激励干部和群众要盲目地将本人的孩子送到农村,让他们接管农人的,而农村的同志们也该当强烈热闹欢送知青的到来。

这场关系到成千上万知青命运的大规模上山下乡活动就此展开。整个过程分为两个阶段,最早的三届知青被放置到农村和边陲地域。

这场关系到成千上万知青命运的大规模上山下乡活动就此展开。整个过程分为两个阶段,最早的三届知青被放置到农村和边陲地域。 初期,很多带着抱负和的知青正在上山下乡的活动中闪烁。像邢燕子、侯隽、董加耕等一多量优良的青年出现出来,为农村成长做出了庞大贡献。正在知青下乡的日子里,城市陌头常常能够看到人们敲锣打鼓,前来拜访的群众川流不息。每一次知青下乡,都伴跟着昌大的欢送典礼,红旗招展,锣鼓喧天,市带领也纷纷出席,为他们加油打气。

初期,很多带着抱负和的知青正在上山下乡的活动中闪烁。像邢燕子、侯隽、董加耕等一多量优良的青年出现出来,为农村成长做出了庞大贡献。正在知青下乡的日子里,城市陌头常常能够看到人们敲锣打鼓,前来拜访的群众川流不息。每一次知青下乡,都伴跟着昌大的欢送典礼,红旗招展,锣鼓喧天,市带领也纷纷出席,为他们加油打气。

1969年,全国有260万知青下乡,是积年来最多的一次。各地的驱逐步队照旧热情弥漫,但跟着人数激增,坚苦也随之而来。

1969年,全国有260万知青下乡,是积年来最多的一次。各地的驱逐步队照旧热情弥漫,但跟着人数激增,坚苦也随之而来。 就像苏试如许的知青,虽然家离插队的处所只要400多里,但他初到农村时仍感应一阵莫名的压制。刚踏上那条泥泞的,苏试的腿就起头不由自从地哆嗦。他记得,临行前有邻人已经如许冷笑过他:“你这种人,去了农村底子活不成。你能那么沉的担子吗?”虽然如斯,苏试最终仍是兴起怯气,踏上了这条高卑的道。大队长魏春莲那种爽朗的笑容,消弭了他心里的惊骇。

就像苏试如许的知青,虽然家离插队的处所只要400多里,但他初到农村时仍感应一阵莫名的压制。刚踏上那条泥泞的,苏试的腿就起头不由自从地哆嗦。他记得,临行前有邻人已经如许冷笑过他:“你这种人,去了农村底子活不成。你能那么沉的担子吗?”虽然如斯,苏试最终仍是兴起怯气,踏上了这条高卑的道。大队长魏春莲那种爽朗的笑容,消弭了他心里的惊骇。 正在出产队里,没有人会记得他的全名,人们老是称他为“小苏”。而他的口头禅“怎样办,怎样办?”也慢慢正在队里传开了。

正在出产队里,没有人会记得他的全名,人们老是称他为“小苏”。而他的口头禅“怎样办,怎样办?”也慢慢正在队里传开了。

每天的劳动量很大,他每月挣到的工分几乎只能勉强维持温饱,以至买两个鸡蛋都很坚苦。但正在他拿到7元每月补助时,心里终究松了口吻。跟着时间的推移,苏试慢慢顺应了这里的糊口,村平易近们也慢慢向他伸出援手。当他实正在吃不饱时,大师老是情愿分点饭给他。然而,跟着第二年的到来,国度的补助遏制了,他只能依托工分换粮。苏试仿照照旧做不满工分,所幸大队给他预支了粮食,勉强渡过。

每天的劳动量很大,他每月挣到的工分几乎只能勉强维持温饱,以至买两个鸡蛋都很坚苦。但正在他拿到7元每月补助时,心里终究松了口吻。跟着时间的推移,苏试慢慢顺应了这里的糊口,村平易近们也慢慢向他伸出援手。当他实正在吃不饱时,大师老是情愿分点饭给他。然而,跟着第二年的到来,国度的补助遏制了,他只能依托工分换粮。苏试仿照照旧做不满工分,所幸大队给他预支了粮食,勉强渡过。 虽然如斯,苏试心中却仍然不安——“这不是出。大队随时可能不给我粮食,做为农人,我底子无法养活本人。”

虽然如斯,苏试心中却仍然不安——“这不是出。大队随时可能不给我粮食,做为农人,我底子无法养活本人。”

他没什么气力,但他有伶俐才智。于是,他从头捡起书本,起头正在灯光暗淡的夜晚读书。那时的灯光几乎无法书本,苏试常常靠得很近阅读,经常被灯火烫伤头发,次日他还会鼻涕里带着黑灰。即便如斯,苏试并不感觉辛苦,相反,他正在阅读中找到了些许满脚感。村里的册本大多曾经,他偷偷捡回几本零星的书,啃读起来。

他没什么气力,但他有伶俐才智。于是,他从头捡起书本,起头正在灯光暗淡的夜晚读书。那时的灯光几乎无法书本,苏试常常靠得很近阅读,经常被灯火烫伤头发,次日他还会鼻涕里带着黑灰。即便如斯,苏试并不感觉辛苦,相反,他正在阅读中找到了些许满脚感。村里的册本大多曾经,他偷偷捡回几本零星的书,啃读起来。 1972年,跟着知青政策的变化,一部门知青起头回城,有些是由于招工,有些则是靠保举进入大学。苏试也正在这此中,他成天跑到,但愿可以或许获得保举名额。当他最终得知本人获得了提名时,兴奋的表情难以言表。可当他拿到保举通知时,俄然间下起了暴雨。苏试仓猝将通知用衣服裹住,最终填表后才得以完成手续。

1972年,跟着知青政策的变化,一部门知青起头回城,有些是由于招工,有些则是靠保举进入大学。苏试也正在这此中,他成天跑到,但愿可以或许获得保举名额。当他最终得知本人获得了提名时,兴奋的表情难以言表。可当他拿到保举通知时,俄然间下起了暴雨。苏试仓猝将通知用衣服裹住,最终填表后才得以完成手续。 那次测验,他坦言试题并不难,但电、对数方程等内容却拦住了很多其他考生。他深知本人做好了充脚的预备。最终,苏试凭仗本人的勤奋进入了大学,并回忆起昔时的知青岁月时,他感应表情复杂。他认为,本人虽然并未获得显赫的成绩,但他最大限度地阐扬了客不雅能动性。多年后,当他回到昔时的插队地,他仍然见到了魏春莲的笑容。无论是他本人,仍是其他知青,他们曾带着抱负和惊骇走进农村,去往边陲。这段艰苦的过程里,充满了苍茫和但愿。跟着时间推移,社会逐步发生了变化。跟着工场复工,城市逐步恢复了对劳动力的需求,已经正在农村接管的知青们起头从头面对选择——是继续留正在农村,仍是回到城市?前往搜狐,查看更多。

那次测验,他坦言试题并不难,但电、对数方程等内容却拦住了很多其他考生。他深知本人做好了充脚的预备。最终,苏试凭仗本人的勤奋进入了大学,并回忆起昔时的知青岁月时,他感应表情复杂。他认为,本人虽然并未获得显赫的成绩,但他最大限度地阐扬了客不雅能动性。多年后,当他回到昔时的插队地,他仍然见到了魏春莲的笑容。无论是他本人,仍是其他知青,他们曾带着抱负和惊骇走进农村,去往边陲。这段艰苦的过程里,充满了苍茫和但愿。跟着时间推移,社会逐步发生了变化。跟着工场复工,城市逐步恢复了对劳动力的需求,已经正在农村接管的知青们起头从头面对选择——是继续留正在农村,仍是回到城市?前往搜狐,查看更多。

- 分类:木材信息

- 作者:九游老哥J9俱乐部官网

- 来源:

- 发布时间:2025-08-09 05:16

- 访问量:

恰是正在这种号召下,部门青年们带着本人正在城市学到的手艺或手艺,起头奔赴农村。一些人凭仗着大夫或兽医的技术正在乡下取农人一同劳动,另一些则抱着书本,和本地农人一同播种插秧,测验考试将所学的理论取实践相连系,到了60年代初,全国范畴内的知青们起头按照打算了上山下乡的道,每年约有26万青年奔赴农村。

1968年夏日,城市中迸发了一个显著的难题。整整三届高中结业生因就业岗亭的缺乏,无法进入社会工做,导致跨越400万知青畅留正在城市无所事事。正在阿谁特殊的年代,很多小学结业生无法升学,中学结业生无法继续深制,连大城市中的就业市场也无法为这些青少年供给容身之地。也难以获得工做。城市的资本曾经难以容纳如斯复杂的知青群体,若何妥帖安设他们成为一个紧迫的社会问题。

1968年夏日,城市中迸发了一个显著的难题。整整三届高中结业生因就业岗亭的缺乏,无法进入社会工做,导致跨越400万知青畅留正在城市无所事事。正在阿谁特殊的年代,很多小学结业生无法升学,中学结业生无法继续深制,连大城市中的就业市场也无法为这些青少年供给容身之地。也难以获得工做。城市的资本曾经难以容纳如斯复杂的知青群体,若何妥帖安设他们成为一个紧迫的社会问题。

正在第一个五年打算中,开荒的使命很是艰难,3868万亩的耕地就由知青们构成的志愿垦荒队承担了庞大义务。到1965年,上山下乡勾当逐步被纳入地方的日常工做,每年都有组织和打算地输送青年到农村,安设工做做得相当安妥。1968年12月22日,毛的号召再次登上了《》的头条,他指出:“学问青年到农村去,接管贫下中农,常需要的。”他激励干部和群众要盲目地将本人的孩子送到农村,让他们接管农人的,而农村的同志们也该当强烈热闹欢送知青的到来。

正在第一个五年打算中,开荒的使命很是艰难,3868万亩的耕地就由知青们构成的志愿垦荒队承担了庞大义务。到1965年,上山下乡勾当逐步被纳入地方的日常工做,每年都有组织和打算地输送青年到农村,安设工做做得相当安妥。1968年12月22日,毛的号召再次登上了《》的头条,他指出:“学问青年到农村去,接管贫下中农,常需要的。”他激励干部和群众要盲目地将本人的孩子送到农村,让他们接管农人的,而农村的同志们也该当强烈热闹欢送知青的到来。

这场关系到成千上万知青命运的大规模上山下乡活动就此展开。整个过程分为两个阶段,最早的三届知青被放置到农村和边陲地域。

这场关系到成千上万知青命运的大规模上山下乡活动就此展开。整个过程分为两个阶段,最早的三届知青被放置到农村和边陲地域。 初期,很多带着抱负和的知青正在上山下乡的活动中闪烁。像邢燕子、侯隽、董加耕等一多量优良的青年出现出来,为农村成长做出了庞大贡献。正在知青下乡的日子里,城市陌头常常能够看到人们敲锣打鼓,前来拜访的群众川流不息。每一次知青下乡,都伴跟着昌大的欢送典礼,红旗招展,锣鼓喧天,市带领也纷纷出席,为他们加油打气。

初期,很多带着抱负和的知青正在上山下乡的活动中闪烁。像邢燕子、侯隽、董加耕等一多量优良的青年出现出来,为农村成长做出了庞大贡献。正在知青下乡的日子里,城市陌头常常能够看到人们敲锣打鼓,前来拜访的群众川流不息。每一次知青下乡,都伴跟着昌大的欢送典礼,红旗招展,锣鼓喧天,市带领也纷纷出席,为他们加油打气。

1969年,全国有260万知青下乡,是积年来最多的一次。各地的驱逐步队照旧热情弥漫,但跟着人数激增,坚苦也随之而来。

1969年,全国有260万知青下乡,是积年来最多的一次。各地的驱逐步队照旧热情弥漫,但跟着人数激增,坚苦也随之而来。 就像苏试如许的知青,虽然家离插队的处所只要400多里,但他初到农村时仍感应一阵莫名的压制。刚踏上那条泥泞的,苏试的腿就起头不由自从地哆嗦。他记得,临行前有邻人已经如许冷笑过他:“你这种人,去了农村底子活不成。你能那么沉的担子吗?”虽然如斯,苏试最终仍是兴起怯气,踏上了这条高卑的道。大队长魏春莲那种爽朗的笑容,消弭了他心里的惊骇。

就像苏试如许的知青,虽然家离插队的处所只要400多里,但他初到农村时仍感应一阵莫名的压制。刚踏上那条泥泞的,苏试的腿就起头不由自从地哆嗦。他记得,临行前有邻人已经如许冷笑过他:“你这种人,去了农村底子活不成。你能那么沉的担子吗?”虽然如斯,苏试最终仍是兴起怯气,踏上了这条高卑的道。大队长魏春莲那种爽朗的笑容,消弭了他心里的惊骇。 正在出产队里,没有人会记得他的全名,人们老是称他为“小苏”。而他的口头禅“怎样办,怎样办?”也慢慢正在队里传开了。

正在出产队里,没有人会记得他的全名,人们老是称他为“小苏”。而他的口头禅“怎样办,怎样办?”也慢慢正在队里传开了。

每天的劳动量很大,他每月挣到的工分几乎只能勉强维持温饱,以至买两个鸡蛋都很坚苦。但正在他拿到7元每月补助时,心里终究松了口吻。跟着时间的推移,苏试慢慢顺应了这里的糊口,村平易近们也慢慢向他伸出援手。当他实正在吃不饱时,大师老是情愿分点饭给他。然而,跟着第二年的到来,国度的补助遏制了,他只能依托工分换粮。苏试仿照照旧做不满工分,所幸大队给他预支了粮食,勉强渡过。

每天的劳动量很大,他每月挣到的工分几乎只能勉强维持温饱,以至买两个鸡蛋都很坚苦。但正在他拿到7元每月补助时,心里终究松了口吻。跟着时间的推移,苏试慢慢顺应了这里的糊口,村平易近们也慢慢向他伸出援手。当他实正在吃不饱时,大师老是情愿分点饭给他。然而,跟着第二年的到来,国度的补助遏制了,他只能依托工分换粮。苏试仿照照旧做不满工分,所幸大队给他预支了粮食,勉强渡过。 虽然如斯,苏试心中却仍然不安——“这不是出。大队随时可能不给我粮食,做为农人,我底子无法养活本人。”

虽然如斯,苏试心中却仍然不安——“这不是出。大队随时可能不给我粮食,做为农人,我底子无法养活本人。”

他没什么气力,但他有伶俐才智。于是,他从头捡起书本,起头正在灯光暗淡的夜晚读书。那时的灯光几乎无法书本,苏试常常靠得很近阅读,经常被灯火烫伤头发,次日他还会鼻涕里带着黑灰。即便如斯,苏试并不感觉辛苦,相反,他正在阅读中找到了些许满脚感。村里的册本大多曾经,他偷偷捡回几本零星的书,啃读起来。

他没什么气力,但他有伶俐才智。于是,他从头捡起书本,起头正在灯光暗淡的夜晚读书。那时的灯光几乎无法书本,苏试常常靠得很近阅读,经常被灯火烫伤头发,次日他还会鼻涕里带着黑灰。即便如斯,苏试并不感觉辛苦,相反,他正在阅读中找到了些许满脚感。村里的册本大多曾经,他偷偷捡回几本零星的书,啃读起来。 1972年,跟着知青政策的变化,一部门知青起头回城,有些是由于招工,有些则是靠保举进入大学。苏试也正在这此中,他成天跑到,但愿可以或许获得保举名额。当他最终得知本人获得了提名时,兴奋的表情难以言表。可当他拿到保举通知时,俄然间下起了暴雨。苏试仓猝将通知用衣服裹住,最终填表后才得以完成手续。

1972年,跟着知青政策的变化,一部门知青起头回城,有些是由于招工,有些则是靠保举进入大学。苏试也正在这此中,他成天跑到,但愿可以或许获得保举名额。当他最终得知本人获得了提名时,兴奋的表情难以言表。可当他拿到保举通知时,俄然间下起了暴雨。苏试仓猝将通知用衣服裹住,最终填表后才得以完成手续。 那次测验,他坦言试题并不难,但电、对数方程等内容却拦住了很多其他考生。他深知本人做好了充脚的预备。最终,苏试凭仗本人的勤奋进入了大学,并回忆起昔时的知青岁月时,他感应表情复杂。他认为,本人虽然并未获得显赫的成绩,但他最大限度地阐扬了客不雅能动性。多年后,当他回到昔时的插队地,他仍然见到了魏春莲的笑容。无论是他本人,仍是其他知青,他们曾带着抱负和惊骇走进农村,去往边陲。这段艰苦的过程里,充满了苍茫和但愿。跟着时间推移,社会逐步发生了变化。跟着工场复工,城市逐步恢复了对劳动力的需求,已经正在农村接管的知青们起头从头面对选择——是继续留正在农村,仍是回到城市?前往搜狐,查看更多。

那次测验,他坦言试题并不难,但电、对数方程等内容却拦住了很多其他考生。他深知本人做好了充脚的预备。最终,苏试凭仗本人的勤奋进入了大学,并回忆起昔时的知青岁月时,他感应表情复杂。他认为,本人虽然并未获得显赫的成绩,但他最大限度地阐扬了客不雅能动性。多年后,当他回到昔时的插队地,他仍然见到了魏春莲的笑容。无论是他本人,仍是其他知青,他们曾带着抱负和惊骇走进农村,去往边陲。这段艰苦的过程里,充满了苍茫和但愿。跟着时间推移,社会逐步发生了变化。跟着工场复工,城市逐步恢复了对劳动力的需求,已经正在农村接管的知青们起头从头面对选择——是继续留正在农村,仍是回到城市?前往搜狐,查看更多。

扫二维码用手机看

版权所有:河北九游老哥J9俱乐部官网木业有限公司 九游老哥J9俱乐部官网网站地图